“上天、入地、下海、登极”,跟着地质专家踏遍国内外山川湖海,穿越时空探寻地球的奥秘,长大建设美丽中国、宜居地球,我是骄傲的地大少年。

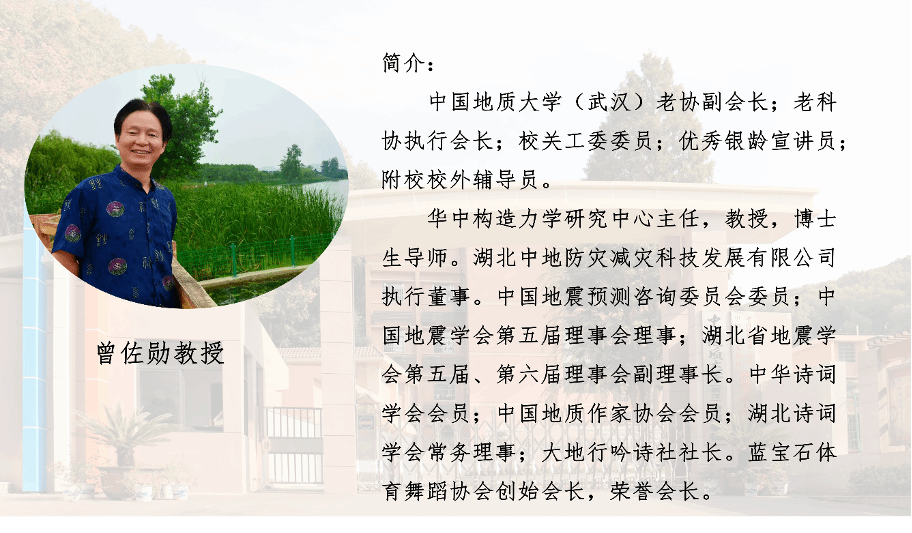

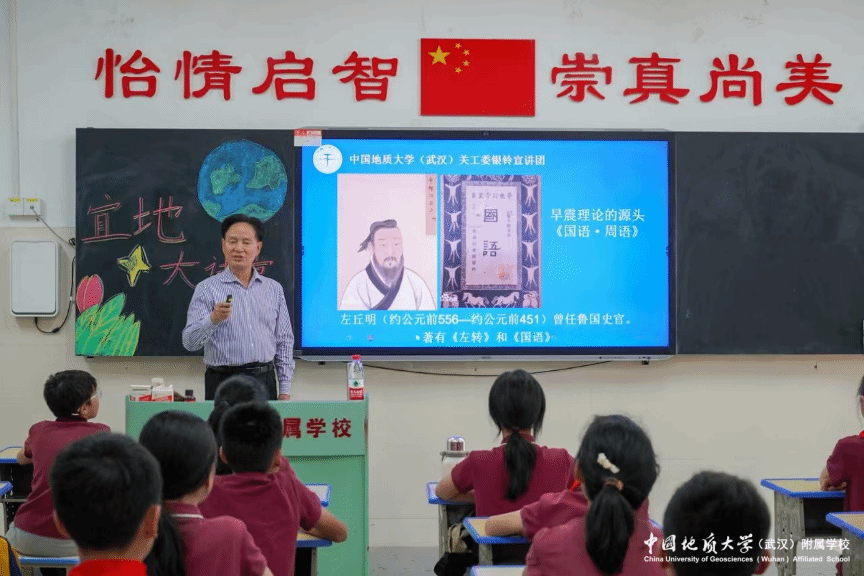

(通讯员 夏姗)2025年4月25日,地质大学(武汉)附属学校有幸邀请中国地质大学(武汉)关工委银龄宣讲团曾佐勋教授给该校六年级3班孩子带来一场别开生面的科普讲座。

曾教授以“中华优秀传统文化中的地震论述及其在现当代地震研究中的应用”为题,带领师生穿越古今,探寻中华文明中的地震智慧及其现代价值。

讲座开始之前,中国地质大学(武汉)附属学校薛校长为曾教授颁发荣耀嘉宾荣誉证书。

同学们以热烈的掌声欢迎曾教授的到来。

讲座正式开始,曾佐勋教授援引习近平总书记关于“四个自信”的重要论述,强调文化自信是更基础、更广泛、更深厚的自信。他指出,中华优秀传统文化中蕴含着丰富的地震观测与研究成果,是中华民族数千年来与自然和谐共处的智慧结晶。

曾教授系统梳理了我国古代地震研究的重要成就:

最早的地震与前兆记录:4000多年前《竹书纪年》记载“天雨血,夏有冰,地坼及泉”,为世界最早的地震文字记录;2800多年前《国语·周语》中“阳伏而不能出,阴迫而不能烝,于是有地震”,提出了“旱震链”理论雏形,成为现代地震预测的重要思想源头。

创新发明与理论突破:东汉张衡发明的候风地动仪,运用惯性原理监测地震方位,其科学思想沿用至今;王充在《论衡》中提出的“气动说”,打破神话束缚,为地震成因研究开辟了理性路径;明代《天元玉历祥异赋》中的“观云测震”方法,历经600年传承,仍在现代地震前兆监测中发挥作用。

曾教授结合团队研究成果,展示了古代智慧与现代科技的深度融合:

旱震链理论的实践验证:1975年海城地震的成功预报,正是基于《国语》中“川竭,山必崩”的旱震关联思想,成为世界地震预报史上的里程碑。

针对地震预测这一世界性难题,曾教授强调中华文化中的系统论思想是核心法宝。他指出,地震是地球多圈层相互作用的结果,需从“天人合一”的整体观出发,整合地质、气象、水文等多源数据,构建跨学科研究体系。我国在海城、龙陵等20多次地震短临预报中取得的减灾实效,正是传统智慧与现代科技结合的典范。

讲座最后,曾佐勋教授寄语附校师生:“中华文化是一座宝库,期待同学们从传统文化中汲取灵感,树立科技报国之志。”他强调,在“一带一路”倡议和全球防灾减灾需求下,依托中华优秀传统文化的系统思维,中国地震研究有望为世界提供更多“中国方案”。

互动环节中,603班的同学们向曾教授提出心里的疑问“地光产生的时候有没有声音?”“如何区分云朵的形状是地震的来临还是普通气象?”“为什么动物会比人类提前感知到地震?”“张衡的地震仪不能叫预测地震只能告诉我们地震的位置”……

曾教授利用专业知识耐心地向同学们一一解答。“曾教授真厉害!”同学们赞叹道。

(603班的孩子与曾教授合影留念)

此次讲座不仅展现了中华优秀传统文化在科学领域的独特魅力,更激励青少年在传承中创新,为守护人类安全贡献智慧与力量。宜地大讲堂将继续发挥科普的资源优势,推动科普教育与文化自信深度融合,培育更多具有家国情怀与科学素养的时代新人。(摄影:冯涛、夏姗 编辑:吴瑛婷 审核:罗红兵)