(通讯员:闵可昕)为共享优质教育资源、深化校际教育协同,2025年11月7日,江夏区乌龙泉中学七八九年级师生代表走进中国地质大学(武汉)附属学校(以下简称“地大附校”),开展了一场内容丰富、形式务实的研学交流活动。两校通过课堂共研、经验分享、博物馆参观等环节,搭建起互动桥梁,共探教育发展新路径。

漫步校园初印象,热情接待暖人心

研学活动伊始,地大附校青年教师付一爽带领乌龙泉中学师生代表漫步校园。途中,付老师详细介绍了地大附校的“以人为本”办学理念、科学的校园布局、浓厚的文化建设氛围及完善的教育教学设施,让来访师生快速熟悉校园环境,直观感受地大附校的育人特色与活力。

同堂数学研新知,分层授课显实效

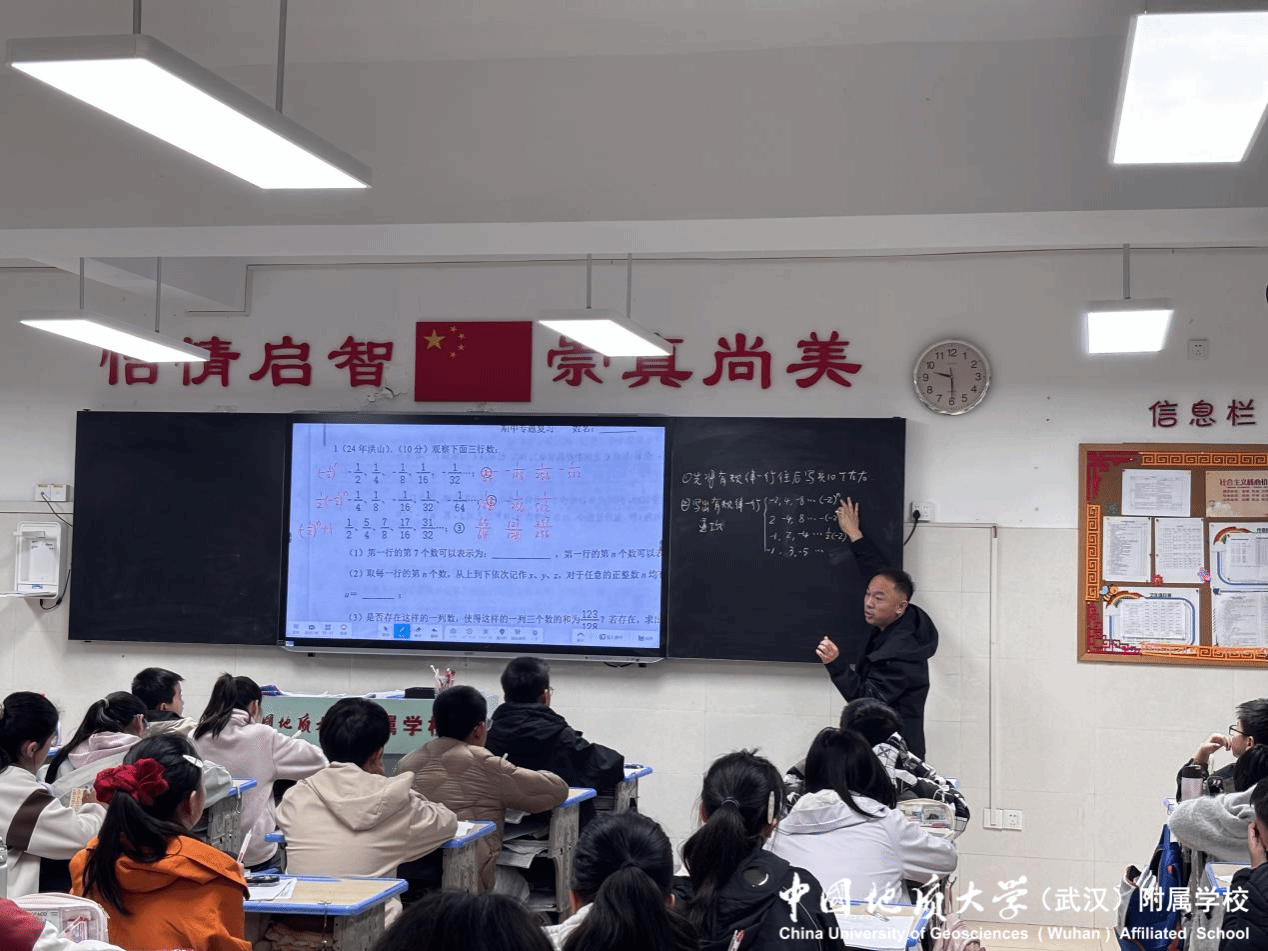

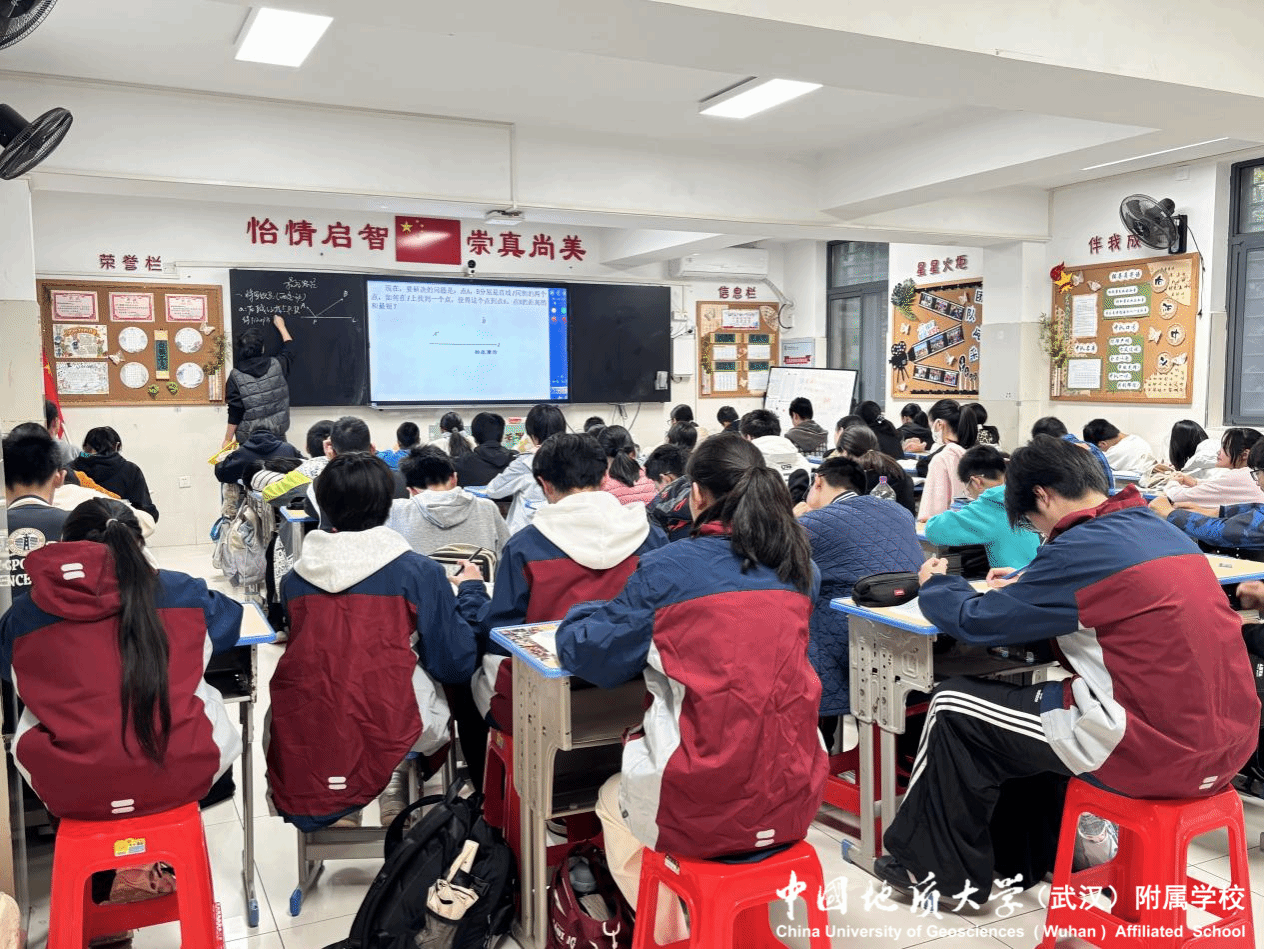

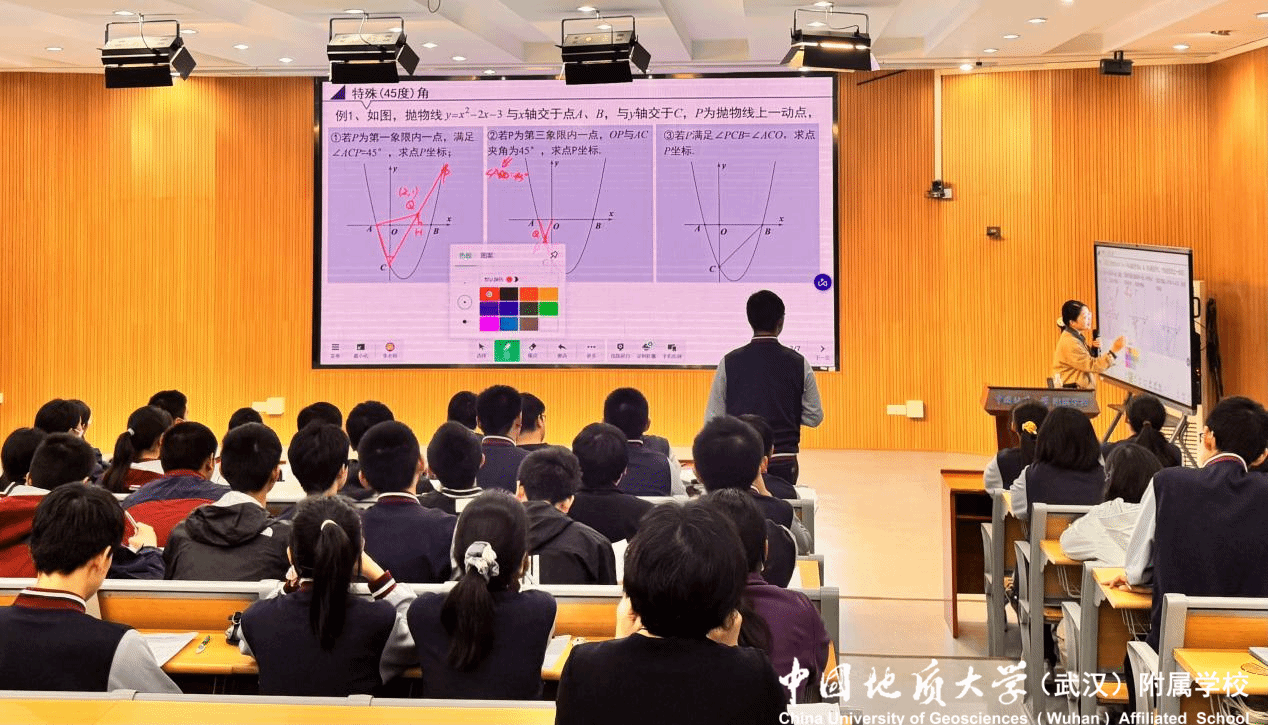

本次研学的核心环节为“分年级同上一节数学课”,地大附校三位骨干教师针对不同学段学情,打造了三节高质量课堂,与乌龙泉中学师生共同探索数学学科的魅力。

地大附校七年级方海兵老师以《三行数的规律》为主题,开设期中复习课。针对该模块重难点,方老师通过“精讲典型例题+系统步骤拆解”的方式,用五大步骤引导学生分层突破。整节课逻辑清晰、重点突出,有效提升了两校七年级学生对复杂数列规律问题的分析与解决能力,为期中考试筑牢基础。

八年级王益帆老师以“将军饮马”为切入点,打造了一节趣味与深度兼具的几何课。课堂开篇,王老师通过动画还原“将军从军营出发、河边饮马再赴营地”的古代军事场景,将抽象的“最短路径问题”转化为直观生活情境,瞬间点燃学生探究热情。带着“为何直接连线不是最短”“饮马点如何确定”的疑问,学生以小组为单位画图分析、试错讨论,初步感知“两点之间线段最短”的公理逻辑。当学生探究陷入瓶颈时,王老师适时引导:“若将河边看作直线,能否通过图形变换满足线段最短条件?”随后借助多媒体动态演示“对称点”构造过程——当军营对称点与营地连线交河边于一点时,最短路径清晰呈现。学生们恍然大悟,纷纷动手验证,深刻理解“将军饮马”模型的本质是“用轴对称变换将折线转直线”。课堂尾声的变式训练中,学生们还将模型拓展应用到“三角形周长最小值”“两直线间最短路径”等题型,在实践中深化“转化与化归”的数学思想。课后,乌龙泉中学一名学生感慨:“原来古代问题里藏着这么多数学智慧,以后遇到难题也会试着换角度思考!”

九年级的数学交流课在阶梯教室开展,地大附校张晓芹老师聚焦“二次函数与角度问题”,带领两校九年级学生突破综合题型。课堂围绕“抛物线上动点与45°角、等角、倍角及角的和差关系”展开,张老师引导学生通过“构造等腰三角形”,利用全等或等角代换,将抽象的角度条件转化为具体的线段关系。教学过程从“特殊角求解”逐步过渡到“倍分角应用”,环节环环相扣、难度层层递进,既实现了学生思维的螺旋上升,又帮助他们掌握了“方法迁移”的解题技巧,为应对中考综合题提供了有效思路。

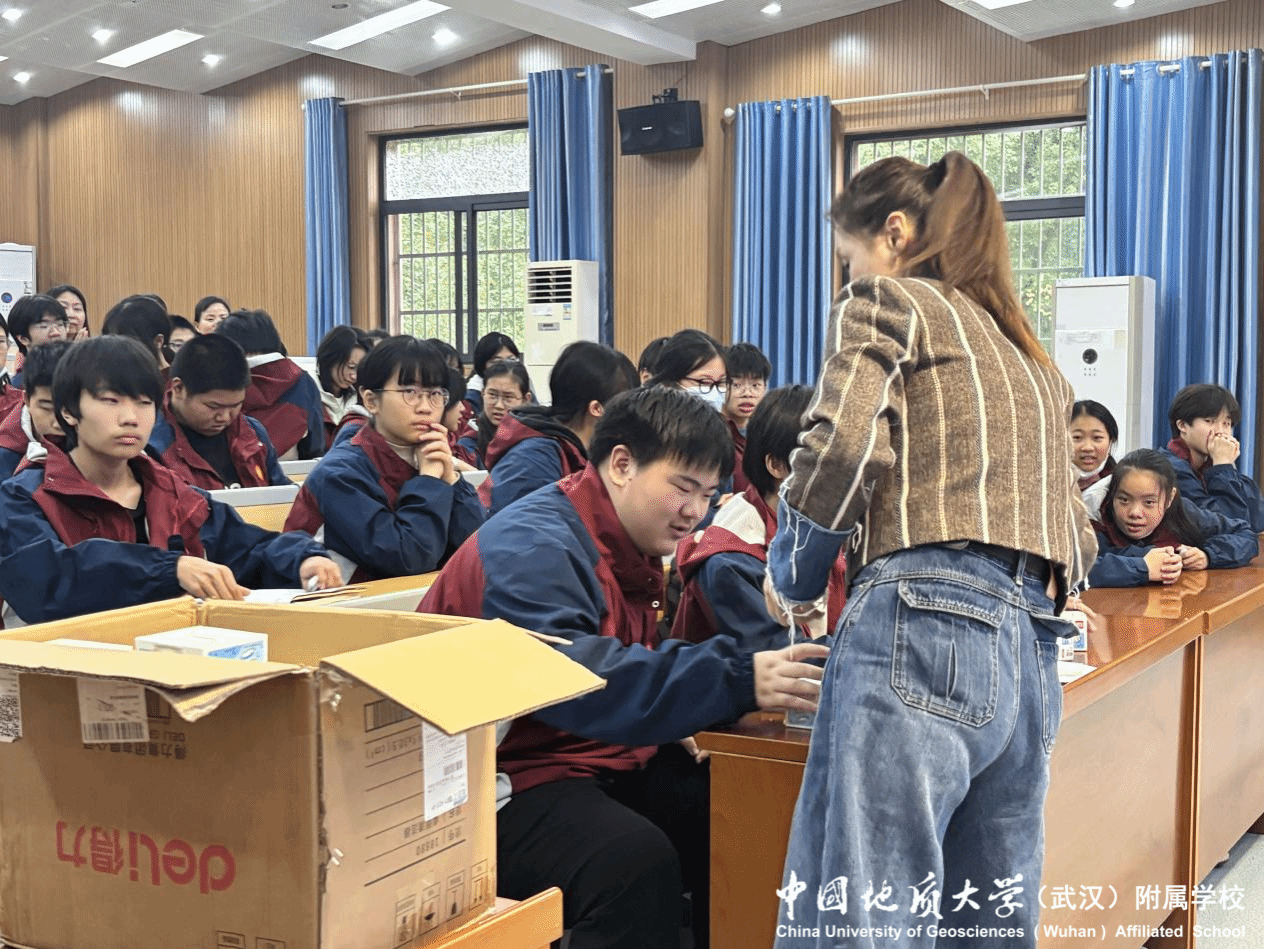

交流分享传经验,研学纪念载情谊

课堂交流结束后,两校师生齐聚阶梯教室开展学习交流活动。地大附校804班方若熙同学作为学生代表,结合自身学习经历,分享了“高效时间管理”“学科错题整理”“探究性学习方法”等实用内容,语言生动、案例具体,引发在场师生的思考交流。交流尾声,地大附校教师为乌龙泉中学的师生们送上精心准备的研学纪念品,小小的礼物承载着两校的深厚情谊,也为本次交流增添了温暖回忆。

探秘地质博物馆,感受学科底蕴

研学活动的最后一站是中国地质大学博物馆。在地大博物馆专业老师的引导下,乌龙泉中学师生沉浸式参观了馆内的地质标本展区、文物展区。从形态各异的矿物晶体到记录地球变迁的古生物化石,从展现地质研究成果的科研展品到承载学校历史的珍贵文物,每一件展品都让师生们惊叹不已。大家不时驻足观察、提问交流,在聆听讲解的过程中不仅丰富了地质文化知识,更深刻感受到中国地质大学深厚的学术底蕴与地大附校“依托高校资源、特色育人”的办学优势。

此次研学交流活动,是地大附校与乌龙泉中学“共享、共建、共赢”教育理念的生动实践。地大附校充分发挥高校附属基础教育优势,以优质课堂、经验分享、高校资源为来访师生提供了全方位的研学体验。未来,两校将继续深化校际合作,探索更多元的教育交流模式,共同助力学生全面发展,为区域教育高质量发展贡献力量。(编辑:吴瑛婷 审核:张延平、李燕)