(通讯员:欧月) 10月15日上午,82岁的地质学家马振东教授再次走进六年级课堂,为孩子们带来是一场题为《美丽的地球》第二讲的地质知识讲座。

这是马振东教授在六十载地质生涯里又一次履行了“情系校园,不忘初心,甘为人梯的师者情怀”。他在课前了解儿童的年龄特点,查找了有关资料,做好充分的准备。

这次他还让学生在第一讲的基础上预习地球的知识,课堂上用精选的图片、实物标本及趣味性的语言,来激发学生的学习热情,同时提前布置了课外思考题,培养学生观察能力、分析思考问题及写作能力。

矿石小展览:触摸地球脉搏

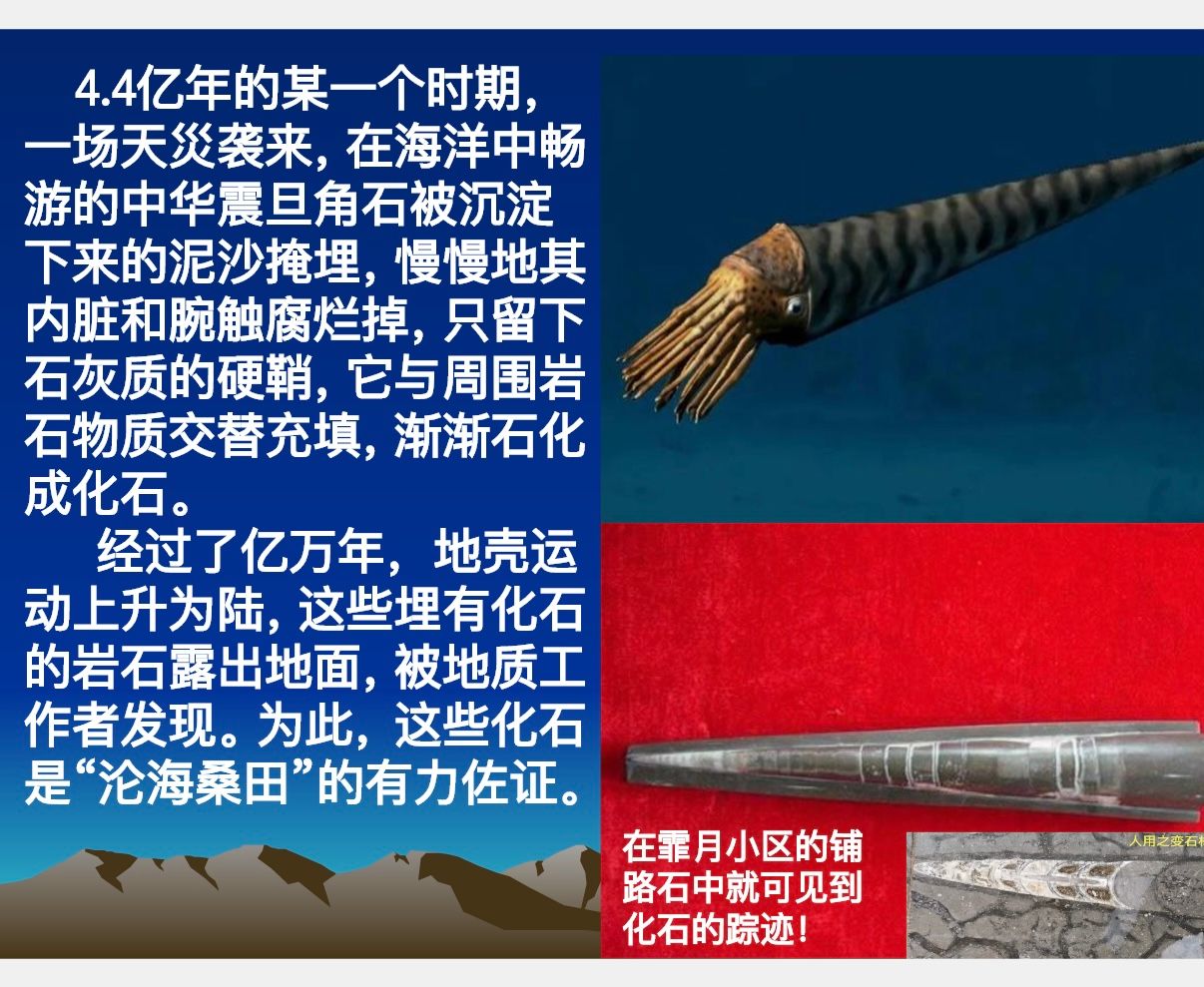

“同学们,看这儿!”马教授举起一块中华震旦角石,因为外形似宝塔,孩子们发出阵阵惊叹,前排的同学甚至踮起脚尖想要看得更清楚。

据马教授介绍,它长几十公分至一米之间,具有坚硬的外壳,畅游在那时的海洋中,是一种凶猛的食肉动物,4.4亿年的某一个时期,一场天灾袭来,在海洋中畅游的中华震旦角石被沉淀下来的泥沙掩埋,慢慢地其内脏和腕触腐烂掉,只留下石灰质的硬鞘,它与周围岩石物质交替充填,渐渐石化成化石,其名称源于古印度对中国的称谓“震旦”,而“角石”则因其外壳形似动物角而得名。

“这块金矿石是我在野外考察时发现的。”马教授笑着讲述他的“发现记”,孩子们听得入了神。他不仅展示了矿石的形态和颜色,还讲解了它们的形成过程和地质意义。通过触摸这些来自地底深处的“时间胶囊”,孩子们仿佛穿越到了亿万年前的地球,感受到了地球脉搏的跳动。

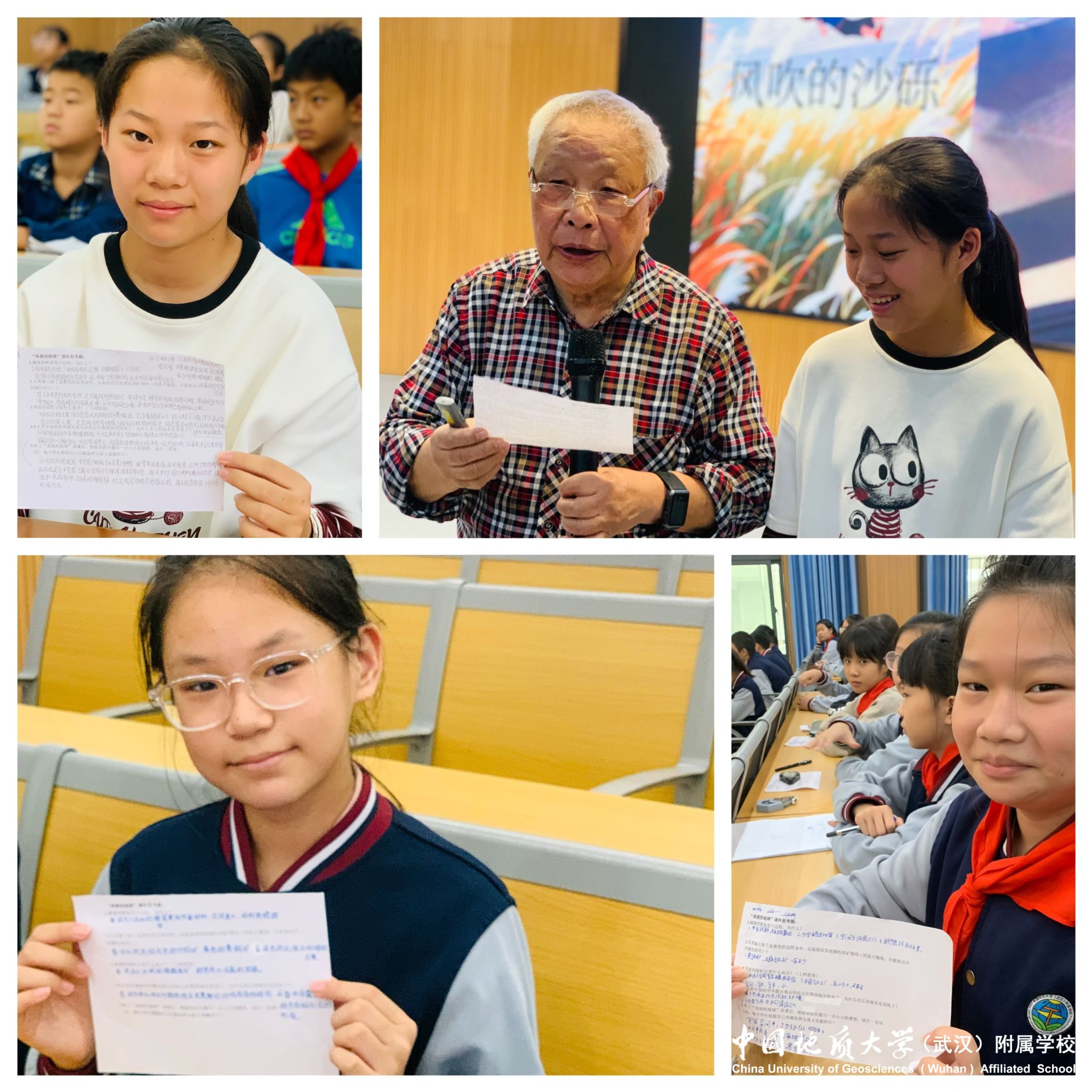

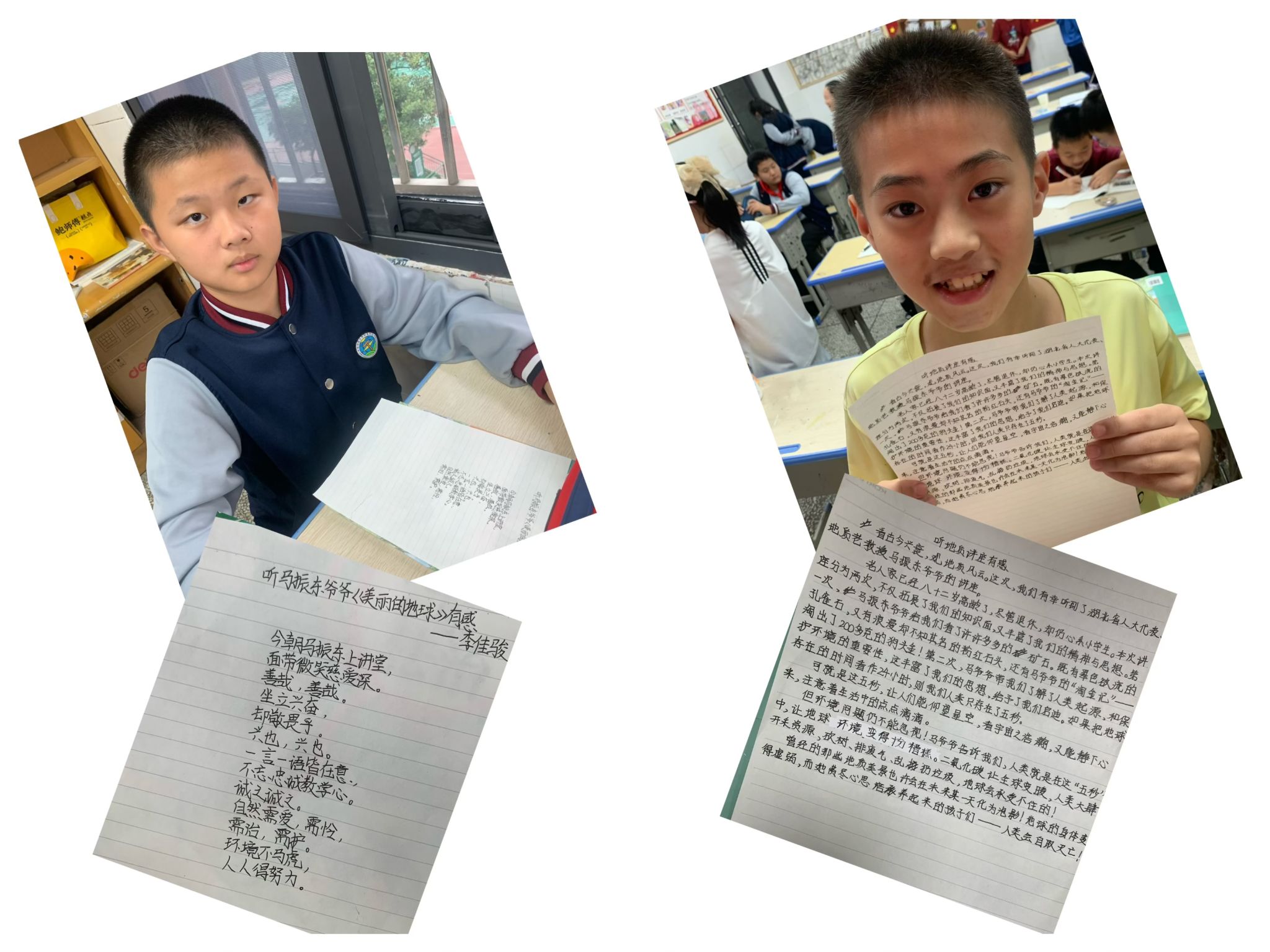

“原来石头里藏着这么多秘密!”陈韩翰同学在笔记本上认真记录着,“马爷爷让我们看到了一个全新的世界,这些矿石就像地球的密码,等着我们去解读。”为了这次课孩子们也是做足了准备,查找了相关资料,提前完成了马爷爷布置的思考题,有的孩子把家里的矿石也带到了课堂。

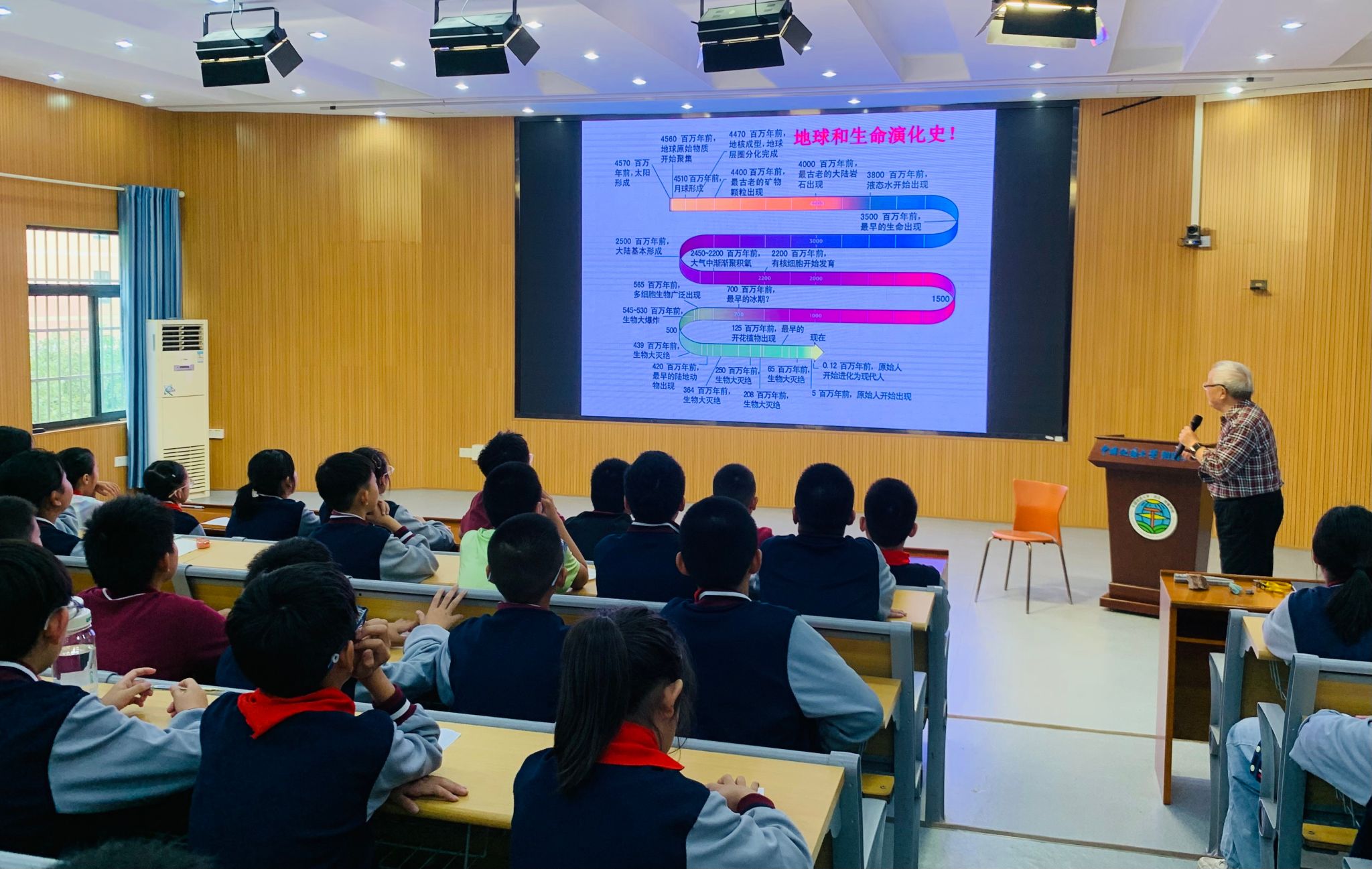

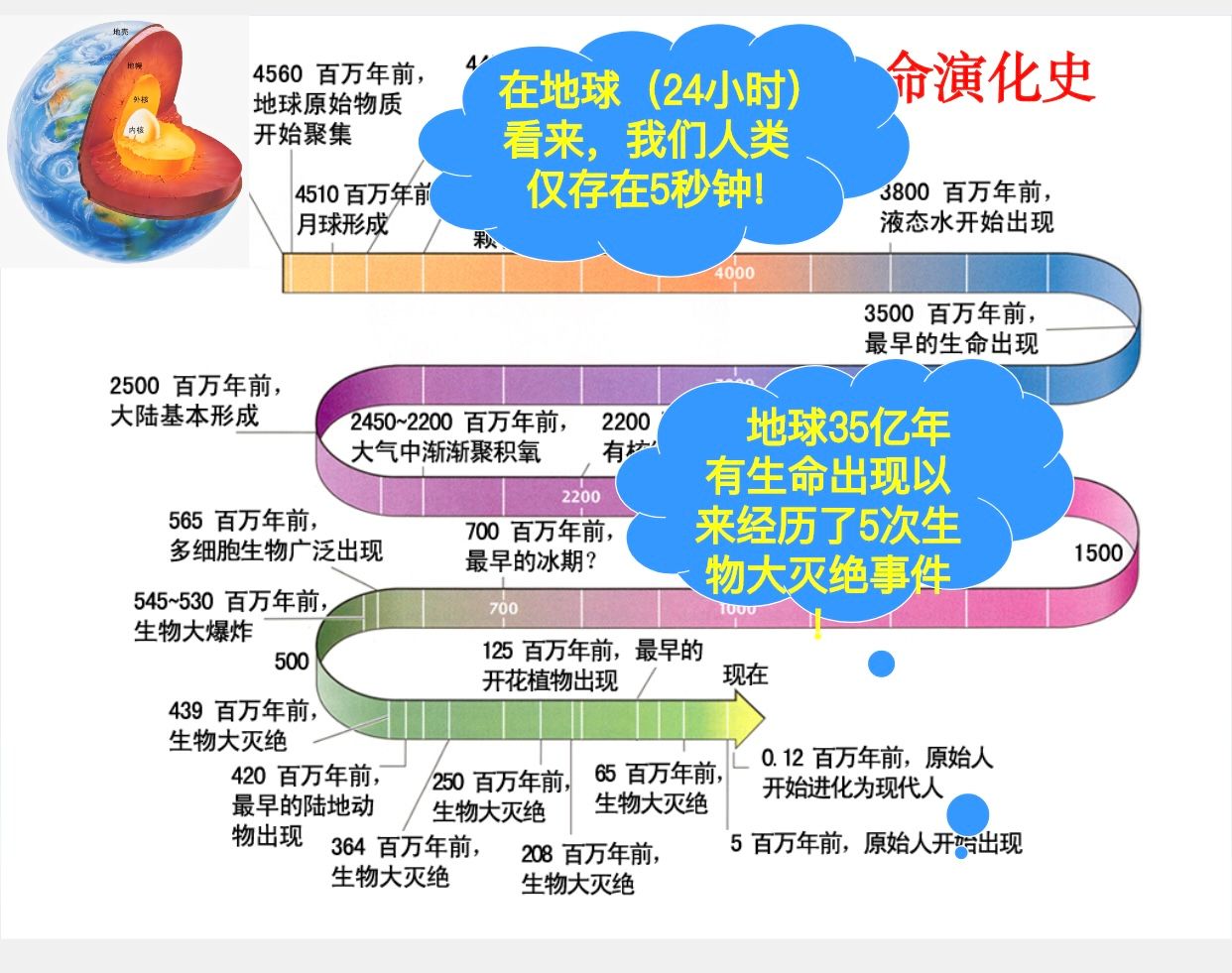

地球的24小时:人类文明的五秒钟

第二场讲座,马教授将地球45.6亿年的历史浓缩成24小时。当屏幕上出现“人类文明仅存在5秒”的画面时,教室里一片寂静。孩子们瞪大了眼睛,不敢相信人类在地球历史长河中如此短暂。

“在这短短的五秒里,人类创造了灿烂的文明,但也给地球带来了沉重的负担。”马教授的声音变得严肃起来。由于近百年来现代工业化社会人类对资源的开发、对金属的开采冶炼和使用。人类追求眼前的利益,置自然环境于不顾,废水、废气、废渣污染地球表层的土壤、水和空气。人类在享受现代生活“乐果”的同时,也饱尝着环境污染带来的“苦果”。他展示了南极冰盖融化的照片,讲述了北极熊失去家园的故事,还分析了全球变暖、资源枯竭等环境问题。

“我们就像地球的孩子,却正在伤害自己的母亲。”马教授的话深深触动了孩子们。马教授接着问道:同学们!今年国庆、中秋节热不热?“热”!课堂上一片喊声,地球的温室效应,形成全球气候变暖,不仅使自然生态系统变异 ,全球洪涝干旱暴雨,而且影响人类健康,甚至威胁人类生存环境了,那一刻,孩子们眼中满是对地球妈妈的怜惜。

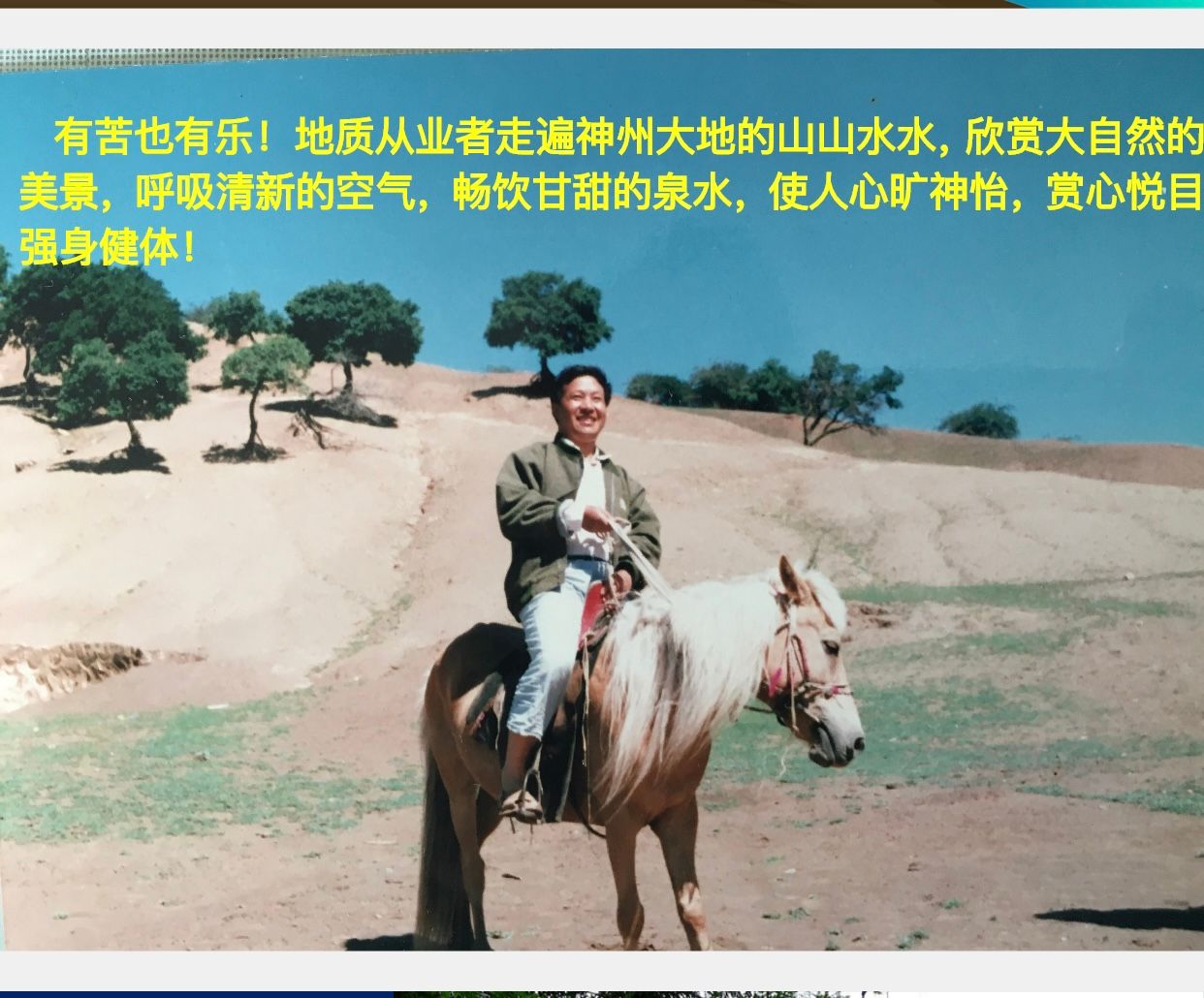

地质精神:薪火相传的接力棒

两场讲座,马教授带来的不仅是一堂地质课,更是一堂人生课,不仅传授了知识,更传承了一种精神。他讲述了自己年轻时在野外考察的经历:在崇山峻岭中跋涉,在沙漠戈壁中寻找矿石,在实验室里分析样本......这些故事让孩子们看到了地质人的艰辛与执着,诠释了地质精神——艰苦朴素、求真务实、不断探索。

吴博雅同学回忆道,“他这么大年纪还坚持站着,我们还有什么理由不认真学习呢?”谢万骞同学在感言中写道:“马爷爷退休后还在发挥余热,给我们上课,给大学生上课,甚至分析过洪山菜苔的土壤特殊性。他让我明白,知识不仅要学习,更要用来造福社会。”“看古今兴衰,观地质风云,做优秀地质人,让地质精神薪火相传!”陈韩翰同学在笔记本上写下了这句话。

讲座结束后,孩子们纷纷围住马爷爷,想要和他合影留念。马教授慈祥地看着这些孩子,笑着说:“希望你们能成为优秀的地质人,去探索地球的奥秘,保护我们共同的家园。”

这两场《美丽的地球》的科普讲座在不仅让孩子们学到了知识,更在他们心中播下了热爱自然、保护地球的种子。中国地质大学附属学校授于马振东教授《荣耀嘉宾》的荣誉证书。作为宜居大讲堂系列活动的重要一环,本次大讲堂课由民盟地大委员会科普组筹划。(编辑:吴瑛婷 审核:罗红兵)

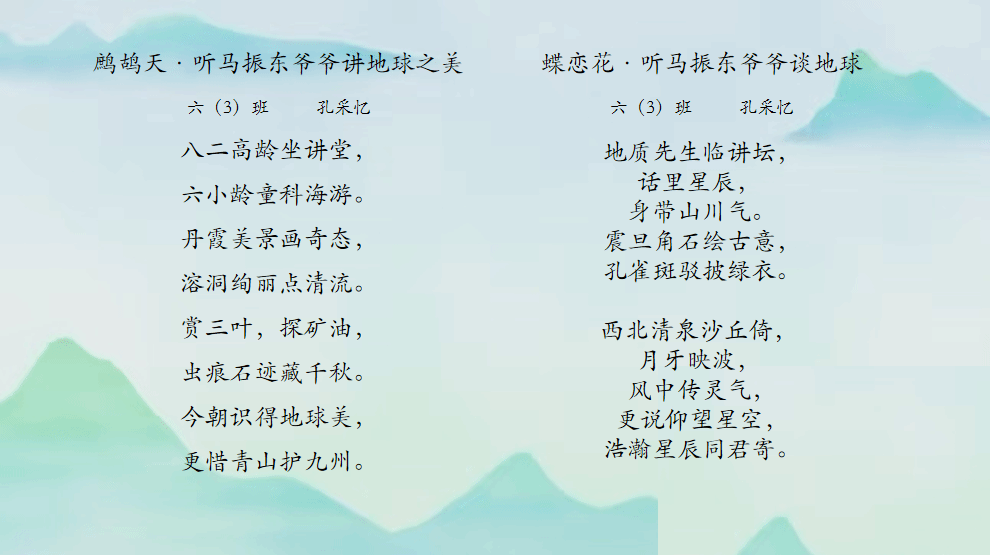

学生感言